音源

Songs

大田植歌「本節」

おおたうえうた「ほんぶし」

大田植歌「ねり唄」

おおたうえうた「ねりうた」

大田植歌「四半かけ」

おおたうえうた「しはんかけ」

歌詞

Lyrics

朝歌 (本節)

昔はいざなぎ命の矛の露

矛の露その露凝りて島始め

出雲では佐陀のあら田に苗挿さば

これこそ五穀のはじめなり

千早振る神代の昔 田の始め

出雲の国の三隅窪

田の神を今こそおろすよ どの窪に

三隅の窪のくぼくまに

三隅窪 三隅の窪に 森立てて

田の神様の社なり

田の神の社の森には 何が立つ

___へ十二本

田の神の社の森には 何をはる

社の森には注(しめ)を張る

田の神をおろしておいて何拝む

さげ早乙女が皆拝む

今朝程に若早乙女は揃うたか

揃わぬ人は更にない

今朝程に若早乙女は声ならせ

ならせぬ声は地声なり

誰ともに笠端をそろえて 植えた給え

道行く人も立ち止まる

娘さんが上手なやら 笠の葉が揃うた

サゲさんさんが上手やら 笠の葉が

乙女さんが上手なやら 笠の葉が揃うた

サゲさんさんが上手やら 笠の葉が

___田植えを知らせる 何の花

田植えを知らせる栗の花

今日の田主の館をながむれば

八つ棟造りに桧皮葺き

我が里に名高いものは 数あれど

新砥神社に新砥山

新砥山 黑石だたみの神の山

神の山 清く麗しい阿哲富士

植え田の水が澄む田の面を見ればの

新砥山の水鏡(みずかがみ)夕日に映えて

「奥備中の⺠謡」「音源」より

ねり唄

先づ今日の田の神さまに

お神酒を供え そのまた次にゃ

代掻き様や 鍬代衆や

苗をさげる子供衆 そのまた次にゃ

わしらがようなる さげ早乙女を

奥の間から 中の間

お台所に ひっかけて

廻らんどう 廻しゃれ

銚子こそ 廻らんどう

飲ましゃれ盃を

酒は出たが 肴は何かや

ちしゃの葉を ちしゃの葉を

酢和えにしてまた 御酒あがれ

大田植歌「四半かけ」

我が里に名高いものは 数あれど

新砥神社に新砥山

新砥山 黑石だたみの神の山

神の山 清く麗しい阿哲富士

植え田の水が澄む 田の面を見ればの

新砥山の水鏡夕日に映えて

とひとび舞い上がれ

それをついでに腰ゅしょ

基本情報

Metadata

| 伝承地 | 哲多 |

|---|---|

| 伝承者 | 奥津武志、地元有志 |

| 年代 | 1982年より以前 |

| 詞型 | 1)本節(上)5755,(下)575 |

解説

Commentary

歌・奥津武志さん

1903年新見の哲多新砥生まれ。幼少から牛とともに育ち、農家を続ける。

尺八も所有されていた。歌うことが好きで、そのソウルフルな歌声は⺠謡関係者をはじめ、沢山の人に評価された。特に新見の田植え唄でよく知られている。歌は先代や地元の歌い手を手本に独学で身につけられたのでは、とお孫さんは語る。

彼の歌声は「日本⺠謡大観中国篇付属CD4」や「伝承者が唄うおかやまの唄第2集LP」に収められている。

現在、新見市哲多では田植え唄の伝承は途絶えている。

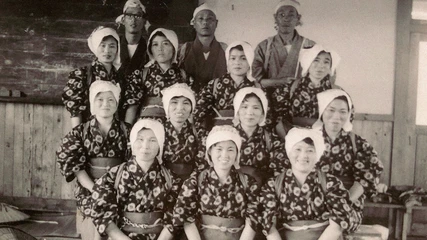

太鼓田植は、古くは田楽(でんがく)として平安時代から伝えられるものとされる。田植歌は、田の神への豊作祈願(ほうさくきがん)の意を込め、地区の共同労働の習俗と結びあって発達した。昭和30年(1955)頃まで神郷地区や哲⻄町地区では田植歌が聞こえた。早朝、牛を使って田を均等にならし(しろかき)、さらに柄(え)ぶりを使って平(たい)らにする。その後、太鼓を打って音頭をとる人を「サゲ」と呼び、帯で体の前に支えた太鼓を両手のバチで打ちながら唄うと、早乙女(さおとめ)がこれに和(か)し、苗を植える。唄は、「朝のうた」からはじまり、続いて「田の神」、「大山登り」となり、昼が近づくと「昼前のうた」となる。午後は、「酒つくり」、「京のぼり」、「田主(たぬし)のやかた」等が唄われ、「夕方のうた」を唄い終わると一日の作業も終了する。

「にいみデジタル博物館」より

太鼓や歌の囃子に合せて共同で田植えをし、併せて鳥取県にある名峰伯耆大山の牛馬守護信仰を背景に農作業で使った牛馬の供養も行う行事である。

楽器や歌で囃す田植は平安時代の『栄花物語』などにみらる。

田植え唄の伝統は韓国、中国、東南アジアをはじめ、労作唄として広く歌われている。

新見哲西の高齢者いわく、囃し田は昔、男女の出会いの場でもあり、田植えをする早乙女の手際の良さを見比べて、嫁を探す者たちは品定めをしていたそうだ。げんに、早乙女のタスキや帯の色は既婚者と未婚者とに色分けされていた、とのこと。

嫁さだめの第一条件に「手際の良さ」を重視したのは、家での仕事をまかせた時のためであり、やはり働き者が好まれた。

盆踊りにも「田植え踊り」として踊られている。